La mémoire numérique : comment Internet devient notre nouvelle archive collective

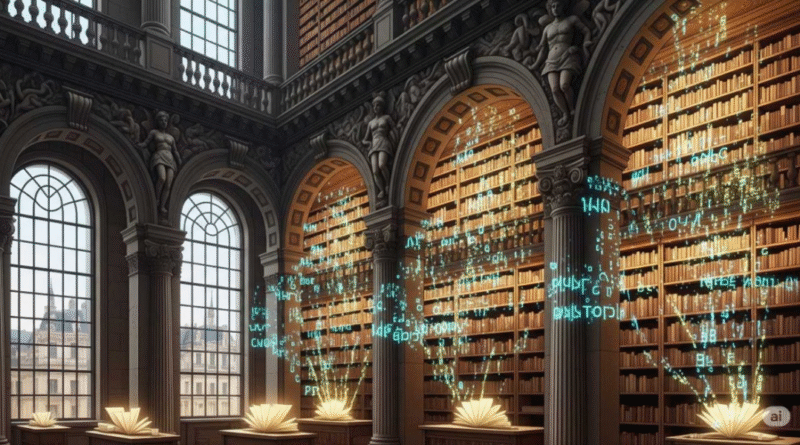

Flânant sur les quais de Seine, un café à la main, il suffit de quelques secondes pour immortaliser l’instant et le partager. Une photo, une story, un simple message : nos vies se documentent en temps réel, créant une mosaïque infinie de souvenirs personnels. Mais au-delà de nos propres journaux intimes numériques, une mémoire bien plus vaste et complexe est en train de se constituer. Internet, ce réseau tentaculaire d’informations et d’échanges, est discrètement devenu notre plus grande archive collective. Une bibliothèque d’Alexandrie moderne, immatérielle et en perpétuelle expansion.

Une archive vivante, universelle et fragile

Autrefois, la mémoire collective était l’apanage des institutions. Les musées, les bibliothèques nationales et les archives départementales étaient les gardiens quasi exclusifs de notre histoire. Aujourd’hui, le paradigme a totalement changé.

L’ère de l’archive instantanée

Chaque seconde, des millions de données sont créées : articles de presse, publications sur les réseaux sociaux, vidéos, podcasts, commentaires… Cette production frénétique dessine en direct le portrait de notre époque, avec ses élans, ses débats, ses tendances et ses contradictions. Cette nouvelle archive est vivante, chaotique et, surtout, accessible. Elle n’est plus confinée dans des bâtiments solennels, mais à portée de clic, offrant une ressource inestimable pour qui veut comprendre le présent ou se pencher sur un passé très récent.

Les gardiens de cette mémoire volatile

Cependant, cette archive numérique est incroyablement fragile. Un site web peut disparaître, un service peut fermer, un format de fichier peut devenir obsolète. Des géants comme l’Internet Archive, avec sa fameuse « Wayback Machine », s’efforcent de sauvegarder des milliards de pages web. En France, la Bibliothèque nationale de France (BnF) a pour mission le dépôt légal du web français. Mais à côté, des communautés de passionnés jouent un rôle essentiel. Elles comprennent que la culture web fait partie de notre héritage. Des projets, souvent nés de l’initiative d’utilisateurs, s’attachent à préserver des pans entiers de cette histoire. C’est le cas de plateformes comme jvarchive, qui se consacre à la sauvegarde des discussions d’un des forums les plus influents de l’Internet francophone, témoignant des préoccupations et de l’humour de toute une génération.

Paris, miroir de notre double mémoire

À Paris, plus qu’ailleurs, cette dualité est palpable. La ville est une archive à ciel ouvert, où chaque façade haussmannienne raconte une histoire. Pourtant, une autre mémoire de la capitale se construit en parallèle, faite de bits et de pixels.

Entre mémoire de pierre et mémoire de bits

Pensez aux milliers de blogs qui ont chroniqué la vie des quartiers, aux stories Instagram qui documentent l’effervescence d’un concert à l’Olympia, ou aux forums en ligne où se discutaient les transformations urbaines. Cette mémoire numérique complète et parfois contredit la mémoire officielle. Elle est plus subjective, plus spontanée, capturant l’atmosphère d’une rue à un instant T, l’avis d’un habitant sur la fermeture d’un commerce ou la naissance d’une tendance dans un café du Marais.

Les nouveaux défis de la postérité numérique

Cette mémoire totale n’est pas sans poser de questions. Elle nous oblige à redéfinir notre rapport au temps et à l’information.

L’historien face au chaos informationnel

Le premier défi est celui de la validation. Comment distinguer l’information pertinente du bruit ambiant ? Comment faire face à la désinformation, qui est archivée au même titre que les faits vérifiés ? Le moindre événement, de la dernière exposition au Grand Palais à un débat politique enflammé, laisse des traces numériques multiples et parfois contradictoires, consultables par les futurs historiens, sociologues ou simples curieux.

Le paradoxe du droit à l’oubli

Le second défi est d’ordre éthique. Comment concilier cette mémoire permanente avec le droit à l’oubli, cette nécessité pour l’individu de pouvoir tourner la page ? La persistance des données sur le web entre en collision directe avec le besoin humain d’évoluer et de ne pas être éternellement défini par son passé numérique.

Alors que nous continuons de nourrir ce gigantesque cerveau collectif, une chose est sûre : les historiens de demain n’analyseront pas seulement des lettres et des journaux, mais aussi des tweets, des statuts et des pages web depuis longtemps disparues. Et c’est peut-être là, dans ce vertige numérique, que se trouve la plus grande révolution culturelle de notre temps.